Nel nostro viaggio di scoperta delle sostanze stupefacenti verso occidente, ora incontriamo l’alcol – droga del “Centro” per eccellenza – che appare nella storia dell’umanità all’apparire di Noè, capostipite dell’umanità post-atlantica.

“Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e giacque scoperto all’interno della sua tenda.” (Genesi 9:20, 21)

In queste semplici parole della Bibbia troviamo la caratteristica fondamentale dell’azione dell’alcol sull’uomo: l’allontanamento dell’Io e la sua “riduzione” alle attività più basse e terrestri del corpo fisico che l’essere umano condivide con gli animali, qui rappresentate da Noè che dorme per terra spogliato dell’Io. Come capostipite della nuova umanità, Noè ne rappresenta anche i difetti: non appena riceve questo dono dagli dei, subito ne abusa, regredendo a una condizione animalesca. Ma perché gli dei avrebbero donato all’uomo una sostanza che può essere così pericolosa? L’hanno fatto per sancire il loro distacco dall’uomo a partire dall’uomo stesso. Infatti l’essenziale dell’alcol, come vedremo, è di rafforzare il modo in cui l’Io si sente dentro al corpo fisico, quindi di far sentire l’uomo maggiormente inserito nell’elemento terrestre. Ciò è stato di fondamentale importanza durante il lunghissimo “crepuscolo degli dei” – il Kali Yuga – nel quale le divinità si sono progressivamente allontanate dall’uomo, e l’uomo stesso a sua volta, anche grazie all’alcol, si è allontanato dalle divinità. Questo processo – conclusosi nel 1899 e durato più di cinquemila anni – è stato un’imprescindibile necessità per l’evoluzione dell’uomo verso un sentire razionale, autocosciente e indipendente, per mezzo del quale ha potuto iniziare a sviluppare la sua libertà.

Per queste ragioni, nonostante le numerose testimonianze della sua produzione e del suo consumo come birra e vino presso i Sumeri e gli Egizi, è facile intuire che l’alcol sarebbe entrato nel pieno della sua missione evolutiva con l’inizio del periodo greco-romano, quando l’uomo avrebbe cominciato a far evolvere l’anima razionale.

“L’alcol ebbe una certa missione nel corso dell’evoluzione dell’umanità: per quanto possa apparire singolare, esso ebbe il compito di preparare, per così dire, il corpo umano a venire staccato dalla connessione col mondo divino, perché potesse svilupparsi l’«Io sono» individuale. Infatti l’alcol ha l’effetto di precludere all’uomo il contatto col mondo spirituale, nel quale l’uomo si trovava in passato. Questo effetto, l’alcol, lo possiede tuttora. L’alcol non è stato introdotto invano nell’umanità. In futuro si potrà affermare nel pieno senso della parola che l’alcol ebbe il compito di attirare l’uomo giù nella materia, sì da renderlo egoistico, da portarlo al punto di esigere per sé il proprio Io, di non metterlo più al servizio di tutto il proprio popolo. Così l’alcol ha reso all’umanità un servizio opposto a quello dell’anima di gruppo: ha tolto agli uomini la facoltà di sentirsi uniti in un tutto nei mondi spirituali.” (R. Steiner, O.O. 103 “Il Vangelo di Giovanni”)

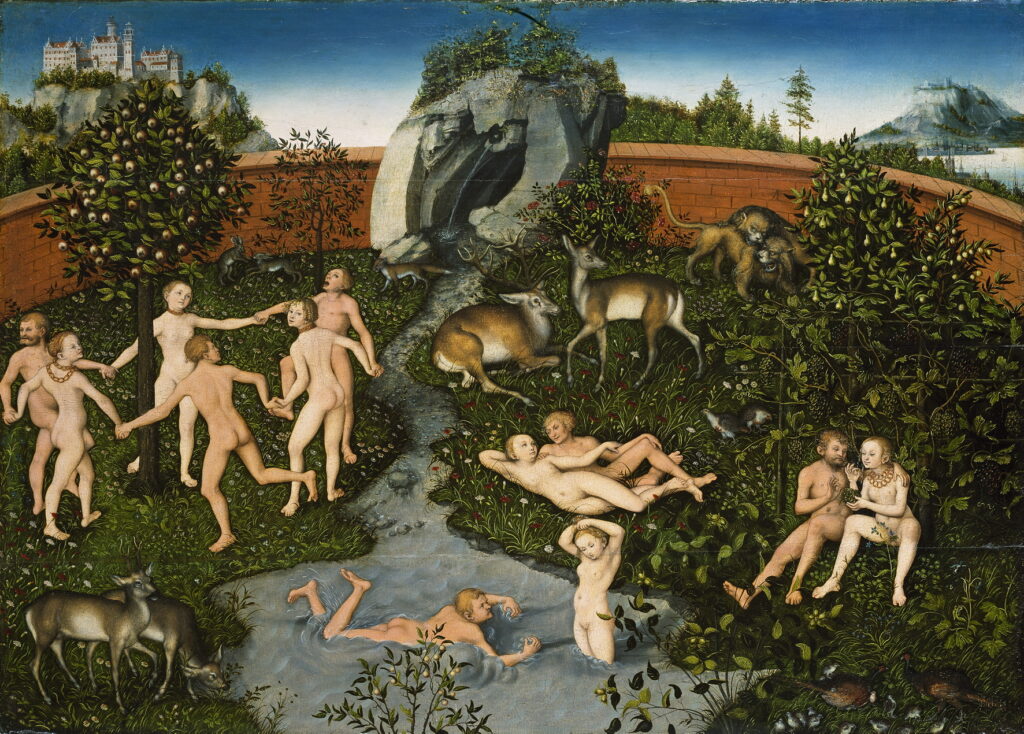

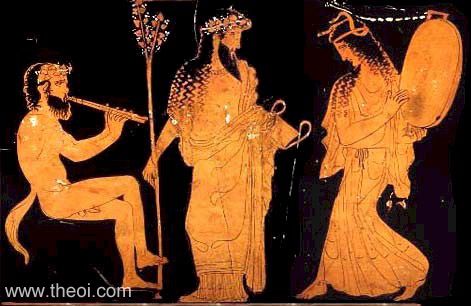

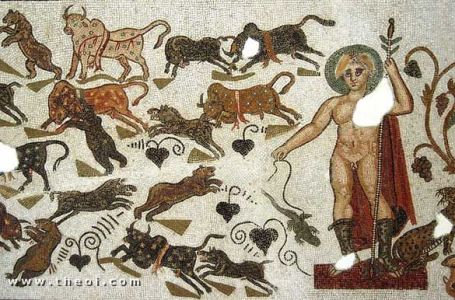

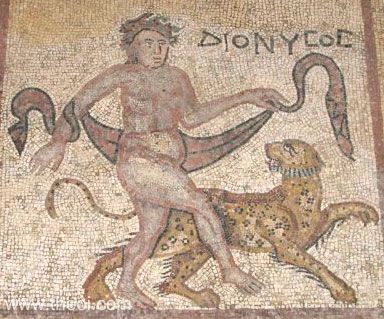

Furono appunto gli antichi Greci ad avere come missione storica quella di far entrare coscientemente l’uomo sulla Terra, rendendolo indipendente dalle divinità e responsabile delle proprie azioni tramite l’intelletto. L’antico Greco non cercava infatti una sostanza che lo riportasse verso l’alto, che gli facesse riallacciare i legami con le divinità (come abbiamo visto per l’antico indiano che invece, tramite l’oppio o la cannabis, voleva tornare in connessione con quel mondo spirituale progressivamente oscurato dal Kali Yuga), ma appunto una sostanza che lo aiutasse a prendere possesso del suo corpo, della materialità terrestre. Consci dell’importanza di tale missione, i Greci attribuirono al vino un significato religioso, celebrandolo nel culto dionisiaco, ultimo dono dell’antica saggezza dei misteri. Le celebrazioni dionisiache non erano, almeno in principio, semplici orge sfrenate (come siamo abituati a considerarle a causa dalla loro degenerazione in baccanali di epoca tardo-romana), ma vere e proprie cerimonie religiose nelle quali gli effetti del vino erano considerati una sorta di “sfida” per l’Io e un mezzo per aumentarne il dominio sulle forze terrestri. Nel culto di Dioniso i partecipanti dovevano imparare ad acquisire sempre più controllo sul proprio “animale interiore” (il corpo astrale): venivano infatti sacrificati animali come il toro, simbolo delle forze animali interne all’uomo, e venivano eseguiti esercizi per allenare l’Io a controllare il corpo e l’anima, “vincendo” gli effetti del vino ingerito. Dioniso viene sempre raffigurato con il bastone rituale, il tirso, con il quale “tiene a bada” gli animali che lo circondano – immagini degli istinti, delle brame, delle passioni – alle quali l’uomo oppone la forza dell’Io rappresentata dal tirso posto in verticale, quale immagine dell’organizzazione dell’Io. Analogamente, durante i cenacoli dei filosofi veniva sempre assunto vino allo stesso scopo, così come, per esempio, riportato da Platone nel “Simposio”, dove Socrate – prototipo dell’uomo pensante moderno – è noto per riuscire a mantenere il controllo assoluto del proprio Io sull’astralità scatenata dal vino, e per questo considerato come un modello dai discepoli.

Con il procedere dei secoli il culto dionisiaco, che nel frattempo era passato ai Romani come culto di Bacco, degenerò al punto tale che in epoca imperiale si ebbe una completa inversione dei suoi intenti originari: durante i baccanali l’assunzione di vino non era più diretta ad acquisire maggior controllo sull’astralità, ma al contrario si desiderava lasciarsi travolgere da istinti, brame e pulsioni mettendo fuori uso il controllo dell’Io. Il tutto è peraltro riscontrabile nell’iconografia successiva, dove Bacco non è più rappresentato, come Dioniso, vigile ed eretto col tirso in pugno, ma come un rubicondo obeso che si lascia trasportare da una corte di animali, satiri e baccanti: il tirso è scomparso e con lui l’Io. Ciò accadde perché, dopo il messaggio del Cristo, l’alcol aveva virtualmente compiuto la sua missione evolutiva, almeno nel mondo romano.

“Ma proprio nella stessa epoca in cui l’umanità era stata più profondamente impigliata nell’egoismo ad opera dell’alcol, apparve sulla scena la forza più possente, quella che diede all’uomo l’impulso più intenso per ritrovare il contatto con l’universo spirituale. Da un lato l’uomo doveva discendere fino all’ultimo gradino per divenire autonomo, dall’altro doveva giungere la forza potente, capace di ridare l’impulso per ritrovare la via verso il tutto.” (R. Steiner, O.O. 103, “Il Vangelo di Giovanni”)

Nei Vangeli i riferimenti al vino sono numerosi, si pensi alle nozze di Cana, ma è con l’Ultima Cena che si chiude anche simbolicamente il ruolo evolutivo dell’alcol: il vino è diventato il sangue del Cristo, dunque l’uomo, per proseguire nella sua evoluzione, non deve più rivolgersi al vino ma al sangue della divinità, ovvero deve perseguire la riunione cosciente col mondo spirituale. Il Cristo ha così offerto una nuova strada per allacciare i contatti col mondo spirituale come libera scelta di un uomo ormai indipendente e sempre più cosciente di se stesso. Tuttavia, vuoi per gli influssi arimanico-luciferici (“Quello che è giusto per un’epoca, se viene esercitato in un’epoca successiva diviene arimanico o luciferico” R. Steiner, O.O. 193 “Sull’incarnazione di Arimane”), vuoi perché sia il Kali Yuga che il periodo greco-romano erano ancora in pieno corso, l’alcol aveva ancora tanta strada da percorrere accanto all’uomo, sempre come strumento di recisione dei contatti col mondo spirituale.

In questa sede non si può approfondire l’interessantissima storia dell’alcol (per cui rimando, come sempre, alla lettura del mio saggio “Paradisi Artificiali – Le droghe e l’uomo da un punto di vista scientifico-spirituale” edito da Novalis), ma bisogna almeno accennare al suo utilizzo, più o meno consapevole, da parte dell’uomo europeo come arma di distruzione di intere civiltà. Le strutture sociali dei Pellirossa, degli Aborigeni, dei popoli del Sudamerica o del Centrafrica, erano ancora felicemente basate sul rapporto diretto con il mondo spirituale, dunque l’introduzione improvvisa dell’alcol – che non apparteneva alla loro storia evolutiva – le fece collassare in pochi decenni, facilitandone la conquista. Del resto, ogni popolazione che abbia un’articolazione diversa dell’organizzazione dell’Io rispetto agli europei, tollera di meno e gestisce peggio l’assunzione di alcol, come per esempio gli orientali, che abbiamo visto essere più affini alle droghe definite “luciferiche”. L’alcol, come droga del Centro, possiede entrambe le caratteristiche luciferiche e arimaniche, ma queste ultime sono decisamente preponderanti, al contrario dell’ecstasy esaminata nello scorso articolo.

Come già accennato, gli effetti dell’alcol sono dovuti alla compromissione dell’organizzazione dell’Io, la sfera più alta dell’essere umano deputata al controllo e allo sviluppo dei corpi costitutivi inferiori. Per compiere queste attività, l’Io si serve del calore e dello zucchero veicolati dal sangue, ed è proprio su questi elementi che agisce l’alcol: già dopo il primo bicchiere il battito cardiaco e la pressione sanguigna aumentano a causa della ritrazione del corpo astrale nel corpo fisico tramite un tenace legame agli organi ritmici (cuore e polmone). Ciò provoca una vasodilatazione periferica che dà l’impressione di un aumentato calore, mentre in realtà non fa altro che disperdere il calore del corpo e abbassarne la temperatura. Successivamente l’alcol, grazie ai suoi metaboliti tossici, inibisce la produzione di zucchero nel fegato abbassando così la glicemia. A questo punto l’Io, trovandosi privato dei suoi mezzi operativi – zucchero e calore – e con la sua organizzazione ormai disarticolata, viene lentamente “espulso”, mentre il corpo astrale rimane contratto nel fisico. Da notare che, a differenza delle droghe esaminate finora, per la prima volta assistiamo a una contrazione del corpo astrale e non a una sua espansione: siamo di fronte a un effetto propriamente arimanico, mentre quello luciferico consiste nell’iniziale senso di leggerezza e sollevazione dovuto alla progressiva espulsione dell’Io. Quest’ultima è facilmente verificabile dalla progressiva perdita a ritroso di tutte le facoltà che ha appreso l’Io durante l’incarnazione terrestre: dapprima si ha confusione e compromissione del pensiero logico-razionale, poi della memoria e del linguaggio (l’ubriaco non riesce ad articolare le parole), dell’abilità a camminare (l’ubriaco barcolla) e infine, se si prosegue nell’assunzione, si perde la postazione eretta, prima conquista dell’Io nella vita. In questo modo il consumatore si trova tagliato fuori dal mondo spirituale e dalla propria essenza spirituale stessa (l’Io) che non può più esercitare il controllo sul corpo astrale, rivelando il lato squisitamente arimanico della sostanza. Il corpo astrale, letteralmente “incatenato” al corpo fisico, si lascia sopraffare da tutte quelle forze astrali che in condizioni normali erano tenute a bada dall’Io: piacere, dispiacere, simpatia, antipatia, pianto, riso, ma anche pulsioni più basse come brame, passioni irrefrenabili, istinti animaleschi, fino alle profondità delle forze eteriche (metabolismo, temperamento) e fisiche (peso, forza di gravità).

Dopo tutto questo “folleggiare” del corpo astrale, il giorno dopo arrivano puntuali i postumi della sbornia, il cosiddetto “hangover”: mal di testa pulsante, bocca secca, nausea accompagnata eventualmente da vomito, dolori muscolari, irritabilità, sudorazione, stanchezza, esaurimento. Questi effetti sono imputabili fisicamente al basso livello di zucchero nel sangue (che impedisce ulteriormente all’Io di riprendere il controllo della situazione) e all’accumulo di metaboliti tossici, soprattutto a livello del capo.

Dopo una sbornia, soprattutto se ripetuta nel tempo, per l’Io e il corpo astrale è sempre più difficile ripristinare una situazione di normalità, perché il corpo fisico e gli organi come il fegato, il cervello o il sistema nervoso, sono fisicamente danneggiati e non offrono più le stesse connessioni di prima, per cui è difficile per loro tornare a penetrarli come avviene in condizioni normali. Si può dire che mediante l’abuso di alcol, soprattutto se cronico, si viene a creare una configurazione “alternativa” dei corpi costitutivi che non è più quella originaria dell’Io, ma che nondimeno si confà maggiormente a un essere umano costantemente intossicato dall’alcol. Ciò spiega anche perché, se si torna a bere alcol durante un hangover, i sintomi spiacevoli – sia fisici che animici – tendono a sparire: l’Io che tentava di ripristinare lo status-quo è stato di nuovo estromesso e in sua vece è tornato l’alcol a determinare le interrelazioni tra i corpi costitutivi. Così nell’alcolista cronico si instaura quel circolo vizioso in cui il fisico continua ulteriormente a danneggiarsi e con lui le connessioni tra i corpi costitutivi stessi.

In particolare è il fegato a subire gli effetti distruttivi dell’alcol che a lungo andare, oltre a danneggiarlo fisicamente con la degenerazione grassa e la cirrosi, provoca un rilascio delle sue forze eteriche. Ciò porta alla tipica forma di “depressione epatica” dove l’alcolista si sente intrappolato nel suo passato, privo di volontà per relazionarsi al futuro, fino ad arrivare alla paura della vita stessa, con sensi di colpa che eventualmente possono portare al suicidio. Il rilascio di forze eteriche dal fegato porta anche a un altro fenomeno tipico, il delirium tremens. Come vedremo più nel dettaglio nell’articolo sugli allucinogeni, il rilascio di forze eteriche dal fegato provoca vere e proprie allucinazioni e condizioni di psicosi. A quel punto il ritorno a una condizione di normalità è pressoché impossibile: l’alcol ha fatto scendere così tanto l’uomo nella fisicità da avergli definitivamente precluso ogni possibilità di contatto con lo spirituale.

Su questa linea il nostro viaggio di scoperta delle droghe ci farà approdare nel prossimo articolo in Occidente, dove incontreremo la più arimanica di tutte le sostanze stupefacenti, i cui effetti appena descritti sono portati all’estremo: la cocaina e le sue sorelle sintetiche amfetamine.